Languedoc - Roussillon, u.a. auch Fort Salse, Cité Carcassonne Photos aus 1987, 2006, 2008, 2012 | Frankreich Département Languedoc-Roussillon Region Okzitanien | |||||||

ausserdem: | mehr Informationen: | |||||||

Südfrankreich Languedoc

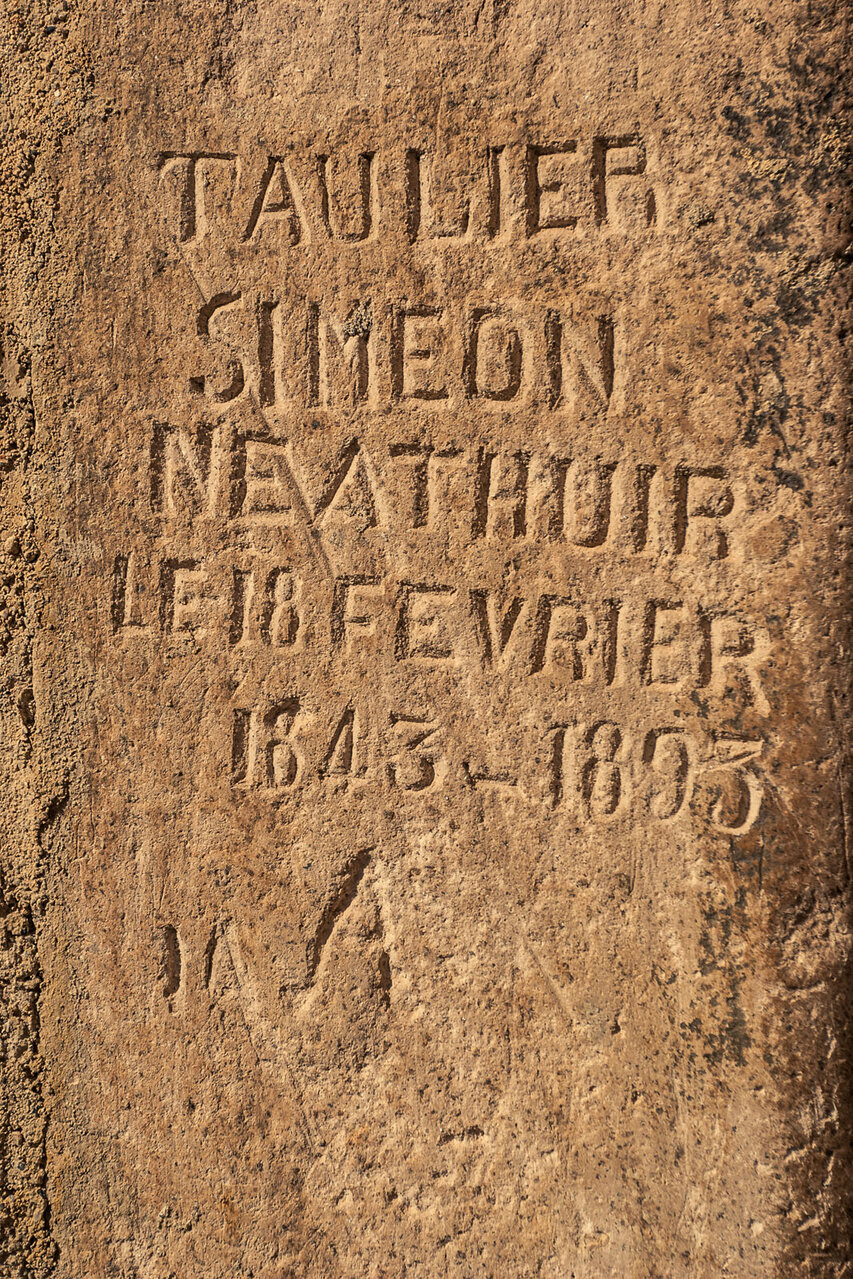

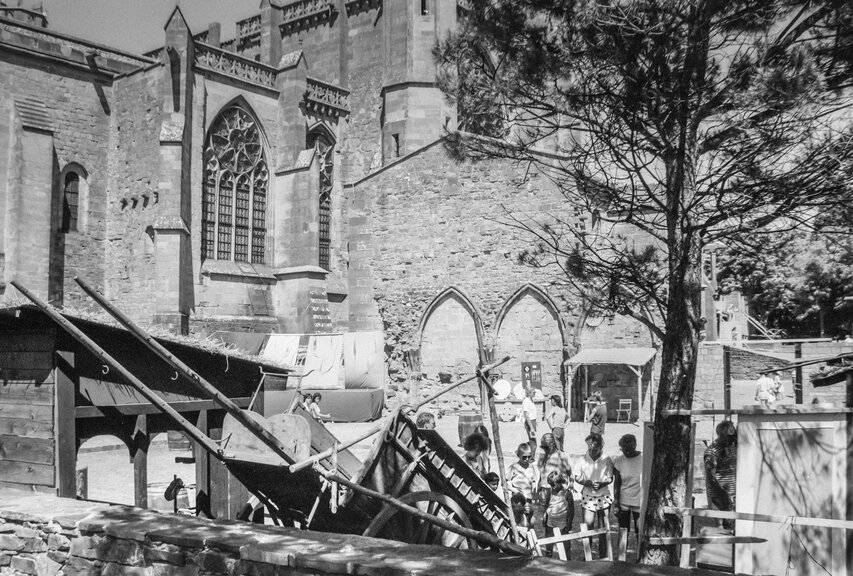

Sité Carcassonne im letzten Jahrhundert (provisorisch: nur unretuschierte Roh-Scans aus 1987)

Cité Carcassonne

Languedoc

Das Languedoc (langue d’oc, von frz. langue Sprache; okzitanisch oc für frz. oui, ein Hinweis auf die okzitanische Sprache) ist eine historische französische Provinz. Sie umfasste den mittleren Teil Südfrankreichs zwischen der Rhone als Grenze zur Provence und der Garonne als Grenze zur Gascogne. Ihr Territorium umfasste den Großteil der heutigen Region Okzitanien sowie das Département Ardèche und Teile des Départements Haute-Loire, beide heute Teil der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Ihre Hauptstadt war Toulouse.

Städte

Das Gebiet hat eine Bevölkerung von etwa vier Millionen Einwohnern. Die wichtigsten Städte sind – neben der einstigen Hauptstadt Toulouse – Montpellier, Nîmes, Béziers, Narbonne, Albi, Carcassonne und Sète.

Landwirtschaft

Das Weinbaugebiet Languedoc blickt auf eine lange Tradition zurück. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es mehrere einschneidende Veränderungen im Anbau. Durch Reblaus und Falschen Mehltau wurde der Anbau stark geschädigt; erst in den 1960er Jahren begann man mit dem gezielten Ausbau ertragreicher Sorten. Die Region wurde zwar wieder ein bedeutender Weinproduzent, dem Wein haftete aber das Image eines „Billigweins“ an. Das Languedoc war bis in die 1970er Jahre hauptverantwortlich für einen EG-weiten Produktionsüberschuss, der als „Weinsee“ bekannt wurde.

In den 1970er Jahren begann man sich auch wieder auf Qualitätsweine zu besinnen; es wurden und werden teils sehr gute Weine hergestellt. Diese Entwicklung wird von vielen Weinkritikern anerkannt; sie stellen heute einige Weine des Languedoc qualitativ mit den besten Weinen aus Bordeaux gleich. Insgesamt produziert das Languedoc mehr als ein Drittel aller französischen Trauben. Des Weiteren werden Oliven, Obst und Reis angebaut. Im Bergland werden Schafe und Ziegen für Fleisch und Käse gezüchtet. Im Küstenbereich wird viel Fisch gefangen, ebenso Schalentiere. Das Gebiet ist ein beliebtes touristisches Ziel.

Archäologie

Im Languedoc wurde eine außerordentlich gut erhaltene eisenzeitliche Nekropole entdeckt. Sie bezeugt die im Westen übliche Feuerbestattung. 235 kleine Hügel aus Erde und Stein, die im inneren mit schweren Steinplatten verschlossen sind, charakterisieren die Grabstätten. Etwa 4000 Gefäße und 600 Metallobjekte wurden bisher gefunden.

Geschichte

Die Mittelmeerküste des Languedoc wurde bereits in der Antike durch die Griechen, Phönizier und Römer besiedelt und durch die Alamannen, Vandalen, Westgoten und Sarazenen erobert.

Der Name Languedoc leitet sich vom Okzitanischen ab (französisch: Langues d’oc); diese regionale romanische Sprache war vor der französischen Zeit die Landessprache, siehe auch Languedokische Sprache.

Im späten Mittelalter war das Languedoc das Zentrum der religiösen Bewegung der Katharer. Die römisch-katholische Kirche erklärte sie zu Häretikern und ließ sie im Albigenserkreuzzug ausrotten. Die Burg Montségur galt als Hauptstadt der katharischen Kirche und wurde 1243 und 1244 in der Belagerung des Montségur von Kreuzrittern belagert. Die Bewohner der Burg wurden vor die Wahl gestellt, entweder ihrem Glauben abzuschwören oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. 225 Katharer, darunter ihr Bischof, wurden verbrannt.

Im Zuge dieses Kreuzzugs wurde das Gebiet im frühen 13. Jahrhundert von den französischen Königen unterworfen und dem Königreich eingegliedert, siehe Geschichte Frankreichs von 1328 bis 1589. Damit begann ein Prozess der Zurückdrängung der heimischen Sprache und Kultur zugunsten derjenigen von Paris. Die okzitanische Sprache wurde im 16. Jahrhundert aus dem schriftlichen und seit dem 19. Jahrhundert weitgehend auch aus dem mündlichen Sprachgebrauch verdrängt.

Die außergewöhnliche binnenländische Wasserstraße Canal du Midi aus dem 17. Jahrhundert, die den Atlantik mit dem Mittelmeer verbindet, wurde 1996 in die UNESCO-Liste der Stätten des Weltkulturerbes aufgenommen. Am Kanal finden sich beeindruckende Bauwerke, zum Beispiel die Schleusentreppe bei Fonseranes in der Nähe von Béziers, dem Geburtsort des Kanal-Begründers Pierre-Paul Riquet.

Fort von Salses

Das Fort von Salses, auch Festung von Salses genannt, steht im Ort Salses-le-Château in der südfranzösischen Region Okzitanien. Das Fort wurde Ende des 15. Jahrhunderts im Norden des damaligen Fürstentums Katalonien an der Grenze zu Frankreich erbaut. Im Jahr 1886 wurde es vom französischen Staat zum Monument historique erklärt.

Geschichte der Festung

Bereits seit dem Mittelalter war das Roussillon zwischen der französischen und der aragonesischen Krone umstritten. Durch den Vertrag von Corbeil (1258) wurde es dem Königreich Aragón zugeschlagen; zwischen 1276 und 1344 gehörte es vorübergehend zum Königreich Mallorca. Die Eheschließung zwischen Isabella von Kastilien und Ferdinand dem I. von Aragón im Jahr 1469 hatte das geeinte Königreich Spanien zur Folge, das von Frankreich misstrauisch beobachtet wurde.

Die Bauarbeiten der Festung wurden im Jahr 1496 von König Ferdinand von Aragón in Auftrag gegeben, nachdem die französische Armee das Dorf und die alte Burg von Salses geplündert und niedergebrannt hatten. Gebaut wurde die neue Festungsanlage in einer Rekordzeit von sieben Jahren, zwischen 1497 und 1504. Am strategisch wichtigen Einfallstor nach Katalonien gelegen, sollte die Anlage weitere Übergriffe unterbinden und als Basis für offensive Operationen dienen. Ein für die Zeit revolutionärer Festungsbau machte sie zudem überlegen gegenüber Artillerieangriffen.

Bereits 1503 hielt die noch nicht ganz fertiggestellte Festung einer Belagerung durch die Franzosen stand. Nach dem Frieden von 1544 zwischen Kaiser Karl V. und dem französischen König Franz I. brach für die Region ein friedliches Jahrhundert an. Durch militärische Neuerungen verlor das Fort nach und nach seine in der Architektur begründete militärische Überlegenheit. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Festung in drei Jahren drei Mal belagert und fiel 1642 in die Hände Frankreichs. Siebzehn Jahre später, im Jahr 1659, verlor sie durch den zwischen Frankreich und Spanien ausgehandelten Pyrenäenfrieden an strategischer Bedeutung, da durch den Friedensvertrag die Grenze zwischen den beiden Nationen auf den bis heute existierenden Verlauf festgelegt wurde und damit das komplette Roussillon an Frankreich fiel.

Als der königliche Festungsbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban von Ludwig XIV. den Auftrag erhielt, die Festung zu sprengen, konnte dies aufgrund ihrer massiven Bauweise nicht umgesetzt werden. So blieb sie weiter erhalten und diente im Laufe der Jahrhunderte als Beobachtungsposten, als Staatsgefängnis und im 19. Jahrhundert als Pulvermagazin.

Strategische Lage und Bedeutung

Die Festung bewachte den Zugang zum spanischen Roussillon. Mit den Pyrenäen im Rücken und flankiert durch den Gebirgszug des Corbières im Westen kontrollierte die Festung einen wichtigen Zugangspunkt zum spanischen Hoheitsgebiet. Die Strecke war schon zu damaliger Zeit einer der wichtigsten Handelswege von Barcelona nach Mitteleuropa. Außerdem konnten von hier der Hafen von Salses und damit die Schifffahrtswege kontrolliert werden.

Konstruktionsprinzip

Die Besonderheit des Forts von Salses-le-Château liegt darin, dass es den Übergang von der mittelalterlichen Burg zur neuzeitlichen Festung markiert.

Mit der Verwendung von gusseisernen Geschützkugeln in der Artillerie wurde die architektonische Konzeption der mittelalterlichen Burg mit einem befestigten Hauptturm und Kurtinen zwischen Ecktürmen obsolet. Die neue Bauweise des Forts trug dieser Entwicklung mit bis zu zehn Meter dicken Mauern und einem abgesenkten Fundament Rechnung. Salses-le-Château ist einerseits eine Burg (mit dem Bergfried als letzter Zuflucht), gleichzeitig jedoch massiv in die Breite gebaut und in die Erde versenkt; gleichzeitig Burg und Festung und ein seinerzeit zukunftsweisendes Militärbauwerk. Auch das Innere der Burg mit verschachtelten Gängen und Fallen erinnert stark an weit jüngere Festungsbauten.

Beschreibung

Über der Erde verfügt der Bau über drei bis sieben Ebenen, die durch ein Labyrinth von Gängen miteinander verbunden sind. Die raffiniert konzipierte Verteidigungsanlage besteht aus drei unabhängigen, von Osten nach Westen ausgerichteten Teilen: einem gemeinsamen, um einen Burghof angelegten Teil, dem Reduit mit den lebenswichtigen Funktionen der Festung und dem Hauptturm, von dem die Anlage befehligt wurde.

Der Burghof präsentiert sich in Form eines großen Rechtecks und ist einfacher angelegt. In seiner Mitte befindet sich ein Brunnen. Ihm vorgelagert sind drei Verteidigungsvorposten in der Form von Nasentürmen, die durch Caponnières mit dem Mittelteil der Anlage verbunden sind.

Besucher gelangen heute über den südlichsten Nasenturm in die Befestigungsanlage. Von diesem führt eine Brücke zu dem durch zwei zylindrische Türmchen eingefasstem Hauptportal der Festung. Schon im Durchgang zum Innenhof fällt die äußerst verwinkelte Bauweise mit zahlreichen Schießscharten und Überwachungsfenstern ins Auge. Der Hof wird auf drei Seiten von einer Säulenvorhalle eingefasst. In den angrenzenden Gebäuden befanden sich eine Gewölbekapelle, die Truppenunterkünfte und die Stallungen. Die Stärke der Garnison wird auf 1500 Mann und an die 100 Pferde geschätzt. Auf der Westseite des Innenhofes grenzt das Reduit an, das vom Burghof durch einen Graben und einen unvollendet gebliebenen Wall getrennt wird. Hier befanden sich das Pulverlager, ein Gefängnis, die Speicher für Nahrungsmittel, die Bäckerei, die Küche und ein Raum mit einem Wasserbecken, von dem aus das Quellwasser über ein System von Rinnen verteilt wurde.

Der Donjon befindet sich in der Mitte des Reduit und ist durch eine Kombination aus geschickt angelegten, mit Schießscharten abgesicherten Gängen und zwei Zugbrücken gut abgesichert worden. Er verfügt über sieben Ebenen und ist heute 20 Meter hoch. Auf seiner Spitze befand sich ursprünglich ein Wachturm, der heute zerstört ist. Sein Aussehen ist jedoch durch historische Zeichnungen überliefert.

Cité von Carcassonne

Die Cité von Carcassonne ist eine mittelalterliche, auf einem Hügel der Altstadt von Carcassonne in der Region Okzitanien im Süden Frankreichs gelegene Festungsstadt.

Sie liegt am rechten Ufer der Aude und im Südosten der heutigen Stadt. Ihr Ursprung lag in gallorömischer Zeit, ihr Ausbau zur Festung erfolgte im Mittelalter. Die Festungsstadt ist von einer doppelten Mauer (je etwa drei Kilometer lang mit insgesamt 52 Türmen) umgeben. Die Hauptgebäude im Innern der noch bewohnten Cité sind eine Burg (Château comtal) und eine Kirche (Basilique Saint-Nazaire).

Im 19. Jahrhundert wurde die bereits verfallende Cité von Carcassonne unter der Leitung von Eugène Viollet-le-Duc restauriert. Es entstand dadurch ein gut erhaltenes, ausgedehntes historisches Monument, das 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Überblick

Carcassonne wurde als Carcasso im 1. Jahrhundert v. Chr. von den Römern an der Stelle der heutigen Cité gegründet. Aus der Zeit von Carcasso zeugen die sogenannten gallorömischen Türme mit hufeisenförmigem Grundriss in der inneren Mauer.

Auf den 14 Hektar, auf denen im Mittelalter 3.000 bis 4.000 Menschen wohnten, leben heute 229 Einwohner ständig. Alle anderen arbeiten für den Tourismus und leben außerhalb. Die Cité ist ein ausgedehntes, touristisch genutztes Freilichtmuseum und normalerweise für Autos nicht zugänglich.

Im 13. Jahrhundert beherbergte die Festungsstadt die zentrale Verwaltung der Inquisition in Südfrankreich. Sie war auch ein Zentrum der heterodoxen („ketzerischen“) Katharerbewegung, und zusammen mit Toulouse war sie eine der wichtigsten Städte der historischen Region Okzitanien.

Im 19. Jahrhundert wurde die Cité von Carcassonne vom Architekten Eugène Viollet-le-Duc restauriert, und 1997 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Legendäre Namensherkunft

Die populäre Legende besagt, die Festung sei einst belagert worden, als Mme. Carcas Herrin der Burg war. Die Belagerung hielt so lange an, dass der Hunger bald die ersten Opfer in der Cité forderte. Mme. Carcas beschloss daraufhin, ein Schwein zu mästen, und als es fett genug war, ließ sie es von der Burgmauer werfen. Die Belagerer, selbst schon erschöpft, dachten beim Anblick des kräftigen Tieres, dass es davon wohl noch eine ganze Menge dort oben geben musste, wenn man sie jetzt schon von der Burgmauer warf. Niedergeschlagen gaben sie auf und kehrten nach Hause zurück. Als zum Jubel über das Ende der Belagerung die Burgglocken läuteten, soll einer der Belagerer gesagt haben Madame Carcas sonne (Madame Carcas läutet → Carcas-sonne).

Militärische Geschichte

Die Burgstadt liegt auf einer Anhöhe über dem Aude-Tal und erlaubte die Kontrolle von Handelswegen zwischen Atlantik und Mittelmeer. Durch archäologische Ausgrabungen konnte die Existenz einer Niederlassung im 6. Jh. v. Chr. nachgewiesen werden. Die Gründung der Colonia Julia Carcaso und des Castellum Carcaso fand 43–30 v. Chr. statt. Nach den ersten Einfällen der Völkerwanderung errichteten die Römer im 3. Jh. n. Chr. einen von Türmen flankierten Mauerring zum Schutz der Kolonie, der noch heute einen Großteil des inneren Mauerrings bildet. Der Ring besteht aus vier Toren und 30 Türmen gallisch-römischen Typs (nach außen rund und nach innen eckig (hufeisenförmig)) mit großen Fenstern, die zum Werfen von Speeren geeignet waren. Dennoch besetzten 412 die Westgoten die Burgstadt, denen oft fälschlicherweise der Bau der Festung zugeschrieben wird. 509 drängte Chlodwig, der Begründer des Frankenreichs, die Westgoten bis Carcassonne zurück, konnte die Stadt jedoch nicht einnehmen. Erst die Araber besetzen 725 die Stadt und konnten sie trotz ihrer isolierten Lage auch nach der Niederlage 732 in der Schlacht von Poitiers halten. Ab 751 eroberte Pippin der Kleine auch mit Hilfe der in Septimanien verbliebenen westgotischen Stämme die Festung, und das Gebiet wurde fränkisches Lehen, wenn auch die Araber 793 nochmals Carcassonne kurzzeitig zurückeroberten. 1067 ging das Lehen an das Haus Barcelona und bald darauf an Trencavel, den Vizegrafen von Béziers.

60 Jahre später wurde das heutige Grafenschloss errichtet. Innerhalb der Burgstadt bilden seine Mauern ein Rechteck, das von fünf Türmen und einem trockenen Graben beschützt wird. Die ehemals hölzernen Hurden wurden im 19. Jahrhundert teilweise durch Viollet-le-Duc rekonstruiert. Das Eingangstor verschlossen zwei Fallgatter und eine eisenbeschlagene Tür, die von verschiedenen Personen bedient werden mussten – um Verrat zu verhindern.

1185 versuchte Raimund V. von Toulouse im Rahmen der ewigen Streitigkeiten mit den Trencavel um die Provence Carcassonne zu erobern, scheiterte aber.

Im weiteren Verlauf des 12. Jhs. verbreitete sich die katharische Lehre (Albigenser) über die Grafschaft von Toulouse mit Carcassonne als wichtigem Zentrum. Nach dem Aufruf des Papstes Innozenz III. zum Albigenserkreuzzug 1208 unterwarf sich der Graf von Toulouse Raimund VI. dem Heer nordfranzösischer Ritter unter Simon IV. de Montfort. Daraufhin wurden die Besitzungen des Vizegrafen von Carcassonne und von Béziers, Raimund Roger Trencavel, überfallen. Carcassonne, dessen Befestigungsanlagen zum großen Teil bereits tausend Jahre alt waren, wurde nach zweimonatiger Belagerung (wahrscheinlich durch Verrat, andere Version: wegen Wassermangels) genommen. Béziers wurde ebenfalls erobert, die Bevölkerung beider Städte massakriert, und Simon erhielt das Lehen. Wie die Barone des vierten Kreuzzugs versuchte er sich ein eigenes Fürstentum zu erobern; neben zahlreichen Burgen wurde 1216 Toulouse von ihm eingenommen.

Die Stadt wurde jedoch ein Jahr später durch Raimund VII. im Handstreich zurückgewonnen. Simon von Montfort starb bei der anschließenden Belagerung der Stadt. Sein Sohn und Erbe Amaury von Montfort konnte die eroberten Gebiete nicht halten. 1223 wurde Carcassonne durch Raimund VII. belagert, und am 14. Januar 1224 trat Amaury in einem Friedensvertrag die Stadt ab, ging in die Île-de-France zurück und gab das Lehnsrecht an seinen Lehnsherrn, den französischen König Ludwig VIII., ab. Zwei Jahre später besetzte der König kampflos die Stadt, und der kriegsmüde Adel unterwarf sich zunehmend der Krone. Die Grafschaft Toulouse fiel 1229 im Vertrag von Paris größtenteils an den König; der Rest sollte 1271 folgen. Nach zwanzig Jahren Kreuzzug war die Wirtschaft der Region schwer geschädigt und die blühende Ritterkultur des Languedoc vernichtet.

1240 belagerte Raimund II. Trencavel mit Unterstützung von Aragon nochmals Carcassonne. Es kam zum Aufstand in der Region. Die Belagerung wurde jedoch nach drei Monaten durch ein vom König entsandtes Heer beendet. Die Vororte wurden zur Strafe geschleift.

Ab 1247 entstand am linken Flussufer die Unterstadt. In der Folgezeit bis etwa 1285 ließ der König einen Zwinger errichten und verstärkte den inneren Ring in dessen Schutz. Der äußere Ring mit Zinnen und Hurden ist niedriger als der innere und liegt in dessen Schussbereich. Niedrige, nach innen offene Türme wechseln sich mit hohen kreisrunden geschlossenen ab, die zu eigenständigen Bollwerken umfunktioniert werden konnten. Der mächtigste von ihnen ist mit 25 Metern Höhe der an der Südostecke stehende Vade-Turm. Durch diese Konstruktion wird die innere Mauer vor Wurfgeschossen geschützt sowie vor Sappengräbern und Untergrabung. Der künstlich erzeugte Engpass zwischen den Mauern setzte die Belagerer nach Einnahme der äußeren Mauer dem Beschuss sowohl von der inneren Mauer wie von den noch nicht eingenommenen Türmen der äußeren aus. Verwinkelte Zufahrten, Zugbrücken und mächtige Türme behinderten den Einsatz von Belagerungswaffen gegen die Tore. Nach diesen Umbauten galt die Stadt als uneinnehmbar, verlor jedoch gleichermaßen auch an strategischer Bedeutung.

Edward, der „Schwarze Prinz“, verzichtete 1353 auf eine Belagerung; ließ dagegen die Unterstadt in Brand stecken. Als ab 1659 Roussillon zum Französischen Reich gehörte, war Carcassonne nicht mehr Grenzfestung und verlor an Bedeutung.

Die Befestigungsanlagen entstammen verschiedenen feudalen Bauepochen von der gallorömischen Zeit bis zum Hochmittelalter und stellen ein herausragendes Beispiel mittelalterlicher Verteidigungstechnik dar. Erst mit der aufkommenden Artillerie der Neuzeit verloren die Konstruktionsprinzipien ihre Gültigkeit.

Details zur Konstruktion der Wehrmauer

Die Mauern der Cité stammen aus mehreren Bauperioden. Die ältesten Mauerteile wurden zur Zeit der Westgoten errichtet. Sie sind zu erkennen an den Schichten kleiner, würfelförmiger Steine, unterbrochen von Ziegelschichten – und an der Enge der Türme, die aber schon mit richtigen Fenstern versehen sind. Im 12. Jahrhundert wurde vor allem die Burg errichtet. Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt der äußere Mauerring mit seinen glatten Quadern.

Ende des 13. Jahrhunderts wurden einige der Türme und Teile der inneren Mauer errichtet, die damals umgebaut und vorgeschoben wurde. Die Quadern aus dieser Zeit sind meist kunstvoll behauen. Die Türme haben mehrere Geschosse und sind mit Schießscharten versehen. Das Baumaterial für die beiden konzentrischen Befestigungsgürtel wurde aus den umliegenden Steinbrüchen herbeigeschafft: harter Sandstein, schwer abzutragen und zu bearbeiten, der jedoch im Laufe der Jahrhunderte unter dem Einfluss der heftigen Stürme im Südwesten zu erodieren begann.

Das Innere der Mauern besteht aus Kiesel, Gesteinssplittern und Sand, durch Kalk verbunden, der auch als Mörtel dient. Die Beschaffenheit des Mauerwerks variiert mit den einzelnen Epochen der Konstruktion.

Die regelmäßig angelegte äußere Mauer von 1,5 Kilometer Länge wurde bald nach 1230 in 15 Jahren erbaut, daher ihr einheitliches Aussehen. Die Baugeschichte der 1,3 Kilometer langen inneren Mauer ist wesentlich komplizierter, und ihr Mauerwerk ist alles andere als gleichförmig. Die Stadt hatte damals schon eine ca. 1.000 Jahre alte Stadtmauer aus gallorömischer Zeit, die aber nicht mehr zeitgemäß war. Sie bildet heute das Skelett des inneren Gürtels und ist häufig im unteren Teil der heutigen Mauer zu erkennen.

Der Bereich zwischen beiden Mauern wird, wie immer in solchen Fällen, Zwinger genannt. Der Zwinger hielt den Angreifer in einem Bereich fest, den die Wurfgeschosse der Bürgerwehr auch tatsächlich erreichen konnten. Die Mauer sollte möglichst hoch sein, weil bis zum 14. Jahrhundert nicht zurückgeschossen, sondern zurückgeworfen wurde. In Friedenszeiten wurde ein solcher Zwinger für ritterliche Kampfspiele und Feste genutzt. Teilweise wurden bei Terrassierungen die alten Mauerteile durch neue Fundamente unterstützt, so dass das seltsame Bild entsteht, dass der ältere Teil höher liegt als der spätere.

Der Graben um die Mauer herum war nicht mit Wasser gefüllt, sondern hatte die Funktion, den Einsatz größerer Belagerungsgeräte zu verhindern, die quer zur Verlaufsrichtung des Zwingers gegen die Mauer gerichtet werden mussten und hier deshalb nicht genügend Anlaufsweg hatten. Die Befestigung der Stadt mit einer doppelten Ringmauer entsprach damals einer neuen Verteidigungstaktik, die zur Zeit Philipp Augusts (1180–1223) um 1200 in der Umgebung des Königs entworfen worden war. Ihr Grundsatz lautete: Die Verteidigung muss aktiv sein, sie muss dem Angreifer schwere Verluste zufügen können. Mehr als tausend Bogenschützen wurden daher auf den Wehrgängen postiert, und die Türme flankierten die gesamte Mauer, ohne auch nur einen toten Winkel zu lassen.

In den Zwinger zwischen den beiden Befestigungsmauern hinein konnte – von der Stadt aus – ausgerückt werden, ohne sich damit der gesamten Masse der Belagerer auszusetzen. Damit konnten die ersten Angreifer, die bis hierher vorgedrungen sein sollten, einzeln oder in kleinen Gruppen verfolgt werden. Mit dieser Taktik konnte man auch einer zahlenmäßig überlegenen Belagerungstruppe erfolgreich widerstehen.

Viele Türme der äußeren Linie sind sogenannte Schalentürme, d. h., sie sind an der Rückseite offen, so dass der Feind keine Zuflucht finden konnte, sobald er die erste Mauer überwunden hatte. Er konnte dann immer noch von der inneren Mauer her angegriffen werden – von den Bogenschützen beispielsweise. Die Wirksamkeit dieser Verteidigung ist allerdings nie wirklich auf die Probe gestellt worden.

-------------------------------------------------------

(aus Wikipedia 01/2018)